|

このホームページは、

|

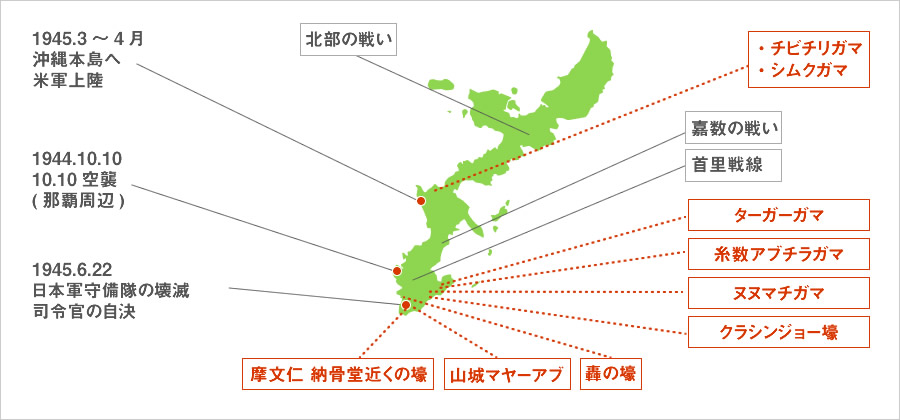

沖縄各地にあるガマ(自然洞窟)は、沖縄戦で多数の住民が避難したり、日本軍の陣地や野戦病院として利用されたりしました。戦後70年を過ぎた今でも、調査や遺骨収集の進んでいないガマがまだたくさんあります。ここでは、沖縄戦を学ぶ体験学習の場としてよく利用されるガマの一部をご紹介します。

下記のガマでも平和学習を受け付けています。

糸数壕(アブチラガマ) / 轟壕 / 摩文仁 納骨堂近くの壕 / カマシチャガマ / 県庁・警察部壕 / 陸軍病院 山城本部壕

| 12世紀ごろ~ | グスク時代。各地の按司(あじ)が城(ぐすく)を築いて対立しあう。 |

| 14世紀ごろ~ | 三山時代。按司が束ねられ、南山・中山・北山の三つの国にまとまる。 |

| 1429年ごろ | 尚巴志が三つの国を統一して琉球国王に。 |

| 1609年 | 薩摩藩の侵攻。 |

| 1816年 | イギリス戦のライラ号・アルセスト号が琉球へ来航。 |

| 1851年 | アメリカより帰国途中のジョン万次郎が、摩文仁間切に上陸。 |

| 1853年 | ペリー艦隊が琉球へ来航。 |

| 1879年 | 宮古船の台湾遭難事件。のちに台湾出兵が始まる。 |

| 1871~1879年 | 琉球処分。明治政府による廃藩置県で、琉球王国が廃止され「沖縄県」に。 |

| 1894年 | 日清戦争。 |

| 1904年 | 日露戦争。 |

| 1931年 | 満州事変。 |

| 1937年 | 盧溝橋事件。日中戦争の始まり。 |

| 1941年 | ハワイ真珠湾攻撃。太平洋戦争のはじまり。 |

| 1944年 | サイパン島陥落。 |

| 1944年10月10日 | 那覇空襲。 |

| 1945年3-4月 | 沖縄本島に米軍が上陸。 |

| 1945年6月 | 沖縄守備軍の司令部が糸満市の摩文仁(まぶに)まで撤退。 |

| 1945年7月2日 | 米軍が沖縄作戦終了を宣言。 |

| 1945年8月 | 広島・長崎に原爆投下。 |

| 1945年9月7日 | 沖縄の日本軍が降伏文書に調印。 |

| 1952年 | 米軍支配下で琉球政府発足。 |

| 1972年5月15日 | 沖縄が祖国復帰。 |

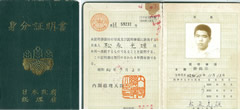

琉球政府によって建てられた石碑。

琉球政府によって建てられた石碑。 復帰前は日本との行き来にパスポートが必要でした(写真は松永のもの)

復帰前は日本との行き来にパスポートが必要でした(写真は松永のもの) 祖国復帰の記念碑。

祖国復帰の記念碑。

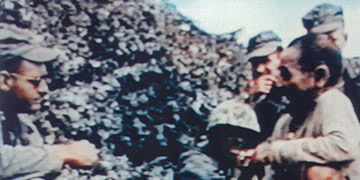

1945年4月1日、米軍の大部隊が沖縄本島の読谷(よみたん)・北谷(ちゃたん)エリアから上陸を始めました。逃げまどう住民の一部は「ガマ」とよばれる自然洞窟に隠れます。

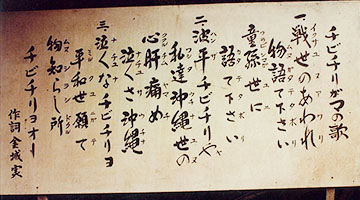

読谷村(よみたんそん)にあるチビチリガマでは、ガマのなかにいた約140名中、2名が米兵に銃殺され、83名が「集団自決」しました。この「集団自決」では、身内同士で殺しあう悲劇が多数ありました。

しかし、その近くにあったシムクガマでは、チビチリガマと同じように米軍に追い詰められたのに、米軍に殺されたり「集団自決」することもなく、避難していた1,000名以上が生き残ることができました。

チビチリガマに逃げた住民と、シムクガマに逃げた住民。その生死を分けた原因は何でしょうか。平和学習でぜひ学んでいただきたいテーマです。

沖縄県内には、沖縄戦で住民が避難したガマが各地に残っています。今でもたくさんの県民が、ガマに慰霊碑を建てたり、遺骨の収集活動を続けて、亡くなった方々への祈りをささげています。

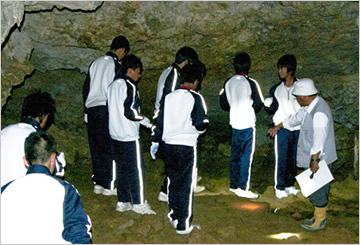

沖縄での平和学習コースとして、これらのガマの見学をおすすめしています。暗くて狭くて湿ったガマの雰囲気を実体験することをつうじて、死の恐怖にさらされながら生きのびようとした当時の住民たちの心を感じ取っていただきたいと思います。

激しい地上戦の戦場となった沖縄には、県外から毎年たくさんの方が平和学習に訪れています。平和ガイドの仕事とは、平和学習をサポートして、学習コースの選定をお手伝いしたり、戦跡や資料館などの案内や解説をすることです。

平和ガイドの派遣申し込みをするときは、希望する日時やコースなどについて、受け付け窓口の個人・団体と時間をかけてじっくり打ち合わせるようにお願いします。

戦争遺跡は、たくさんの方が亡くなられた地です。遺族にとって、うしなった家族・親戚の冥福を祈る何よりも大切な場所です。また、ガマ(自然洞窟)の多くは土地所有者のご好意で保存され、一般公開していただいています。

騒ぐこと、ゴミを捨てること、遺跡を汚したり壊したりすること、遺跡内の物品を持ち去ることは厳禁です。心ない見学者のためにトラブルとなり、一般公開禁止になった戦争遺跡が今までたくさんあります。地域の皆さんの迷惑にならないようにしましょう。

電話でお問い合わせ・お申し込みいただけます。少人数での平和学習・戦跡ガイドにも対応しています。コロナウィルスにたいする感染対策も徹底しています。

|

松永 光雄

八重瀬町在住。1988年から平和ガイドを始めました。 |